블룸 택소노미와 DOK, 음악 교육의 가치를 번역하는 도구

블룸 택소노미와 DOK, 음악 교육의 가치를 번역하는 도구

음악 교사들은 어떻게 비전공 관리자에게 음악 교육의 학문적 깊이를 증명할 수 있을까요? 이 연구는 블룸 택소노미와 웹의 지식의 깊이(DOK)를 ‘번역 도구’로 활용하여, 음악 교육의 학문적 엄격성을 교육학적 언어로 소통하는 구체적인 방법을 제시합니다.

1. 연구의 목적 (Purpose of the Study)

이 연구는 음악 교사들이 마주하는 현실적인 문제, 즉 비음악 전공자인 학교 관리자에게 음악 교육의 학문적 엄격성(academic rigor)을 입증하고 소통해야 하는 어려움을 해결하는 것을 목적으로 합니다. 이를 위해, 교육계에서 널리 사용되는 블룸의 택소노미(Bloom’s Taxonomy)와 웹의 지식의 깊이(Webb’s Depth of Knowledge)라는 두 가지 교육 목표 분류 체계를 활용합니다.

연구의 궁극적인 목표는 이 목록을 통해 음악 교사들이 자신의 수업 목표를 비음악 전공 관리자들도 이해할 수 있는 교육학적 언어로 번역하여 효과적으로 소통하고, 음악 교과의 학문적 가치를 입증하는 데 도움을 주고자 합니다.

2. 연구의 방법 (Methodology)

본 연구는 내용 분석(content analysis) 방법을 사용했으며, 다음과 같은 절차를 통해 진행되었습니다.

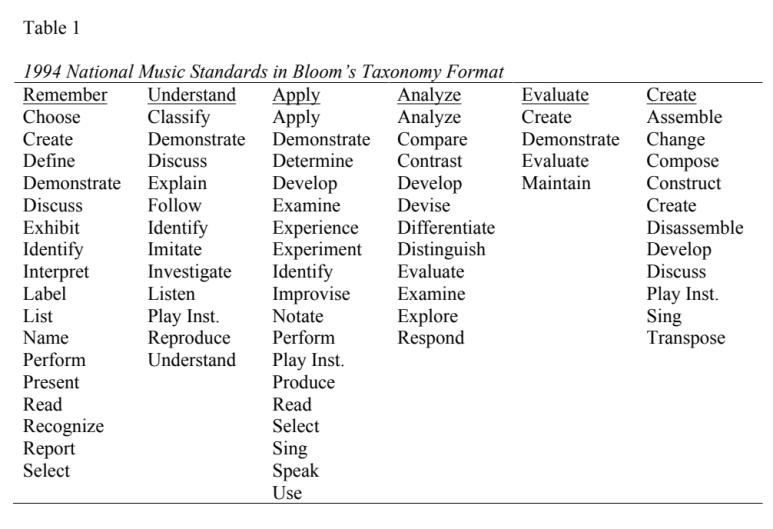

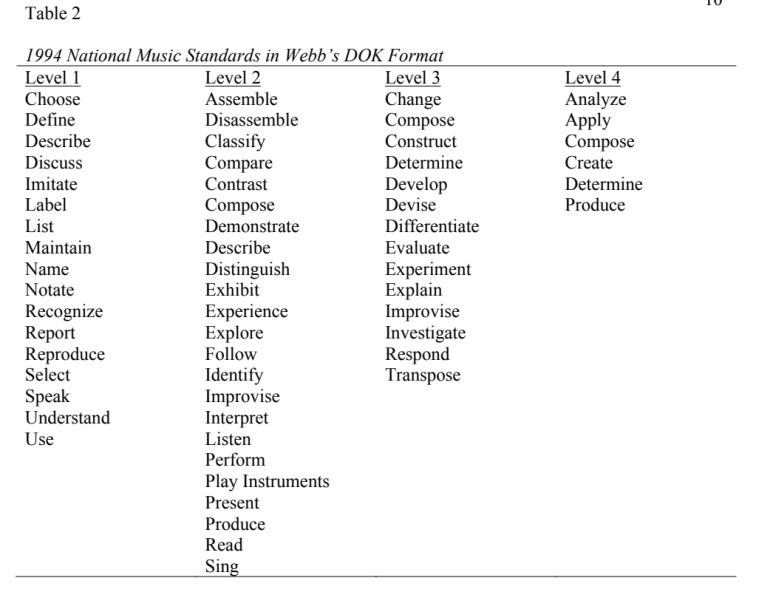

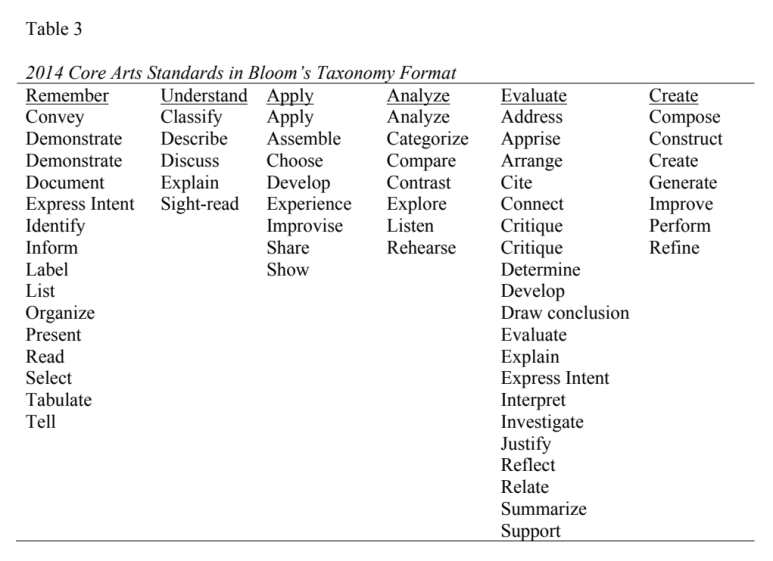

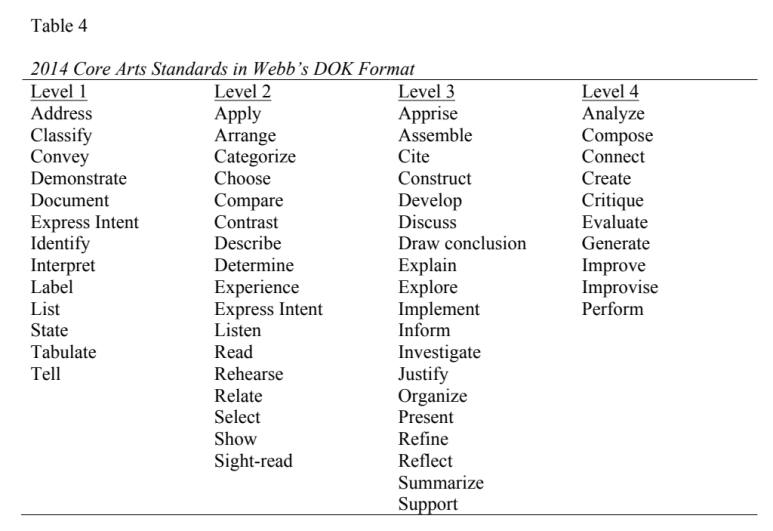

- 동사 추출: 1994년 국가 음악 교육 기준(National Music Standards)과 2014년 핵심 예술 교육 기준(Core Arts Standards)에서 핵심적인 동사(verbs)와 동사구(verb fragments)를 추출했습니다.

- 비교 및 분류: 추출된 음악 관련 동사 목록을 기존에 개발된 ‘블룸의 택소노미 동사 목록’과 ‘웹의 지식 심도(DOK) 정렬 도구’와 비교했습니다.

- 목록 생성: 이 비교 분석을 통해, 추출된 음악 교육 동사들을 블룸의 6단계(기억, 이해, 적용, 분석, 평가, 창조)와 웹의 4단계(회상, 개념/기술, 전략적 사고, 확장된 사고)에 따라 재분류하여 총 4개의 표(Table)로 정리했습니다.

3. 주요 발견 (Key Findings)

음악 교육 기준의 동사들을 블룸과 웹의 틀로 분석한 결과, 다음과 같은 중요한 통찰과 잠재적 문제점들이 발견되었습니다.

- 연주(Performance)의 복합성: 연주는 단순히 악보를 재현하는 낮은 수준의 기술을 넘어, 음악적 결정을 정당화하고 자신만의 프레이징을 창조하는 등 블룸 분류의 최상위 단계인 평가와 창조 수준에 해당하는 고차원적 사고 능력을 요구합니다.

- 창조(Create)의 다른 의미: 일반 교과와 달리 음악 교육, 특히 합주 수업에서는 기존 곡을 재창조(re-creation)하는 것에 중점을 둡니다. 연주자가 자신만의 해석을 고안(devise)하고 종합(synthesize)하는 과정 역시 ‘창조’ 수준의 활동으로 보아야 합니다.

- 음악 고유 동사의 존재: 즉흥연주(improvise)와 같은 음악 고유의 동사는 일반 목록에는 없지만, 그 본질은 블룸의 최상위 단계 동사인 ‘구성하다(construct)’, ‘창조하다(create)’ 등과 동일한 인지 과정을 요구합니다.

- 인지적 영역의 한계: 음악은 앎(인지), 행함(심동), 느낌(정의)이 통합된 활동이기에, 블룸의 인지적 영역만으로 음악 교육의 본질을 온전히 담아내기에는 한계가 있습니다.

4. 결론 및 시사점 (Conclusion & Implications)

결론적으로, 블룸의 택소노미와 DOK는 음악 교육의 학문적 엄격성을 설명하는 유용한 번역 도구가 될 수 있지만, 기계적으로 적용할 경우 번역의 오류가 발생할 수 있습니다.

- 적극적인 번역가 역할 수행: 음악 교사들은 즉흥연주가 왜 ‘창조’ 수준의 활동인지와 같이, 음악 고유의 활동이 어떤 고차원적 사고를 포함하는지를 관리자에게 적극적으로 설명하고 번역해 주어야 할 의무가 있습니다.

- 맥락의 중요성: 동사 자체보다 그 동사가 어떤 맥락에서 어떻게 가르쳐지는지가 학문적 엄격성을 결정하는 더 중요한 요소일 수 있습니다.

- 전인적 교육 옹호: 음악 교육이 인지적 영역뿐만 아니라 정의적(affective), 심동적(psychomotor) 영역의 발달에 기여하는 전인적 교육임을 지속해서 옹호해야 합니다.

5. 리뷰어의 생각 더하기 (ADD+ One)

(1) 이 연구의 탁월한 점 (강점)

- 지극한 현실성과 실용성: 현장 교사들의 현실적인 고민인 ‘어떻게 우리의 전문성을 설명할 것인가?’라는 질문에 답하며, 바로 활용 가능한 ‘동사 번역표’라는 구체적인 결과물을 제시한 점이 매우 가치 있습니다.

- 균형 잡힌 시각: 블룸과 웹의 이론을 무조건적으로 수용하지 않고, 음악 교육의 특수성을 고려했을 때 발생할 수 있는 오용과 한계를 비판적으로 함께 조명함으로써 깊이 있는 성찰의 기회를 제공합니다.

(2) 교육 현장을 위한 추가 제언

- 수업 디자인 나침반으로 활용하기: 이 동사 목록을 교사 스스로 자신의 수업을 설계하고 성찰하는 ‘수업 자가 진단 도구’로 활용할 수 있습니다. ‘나는 학생들을 주로 낮은 사고 수준에만 머물게 하는가?’를 점검하는 것입니다.

- 학생과 함께 목표 언어 공유하기: “오늘 우리는 단순히 노래를 따라 부르는 것(모방)을 넘어, 우리만의 표현을 고안(창조)해 볼 거야” 와 같이 학습 목표의 인지적 수준을 학생들과 공유하여 메타인지를 자극하고 학습의 목적의식을 높일 수 있습니다.

6. 추가 탐구 질문 (Further Research Questions)

- 이 연구에서 제시된 동사 목록을 활용한 교사들의 경험과 인식 변화에 대한 질적 사례 연구가 가능할 것입니다.

- 음악 교육의 정의적(affective), 심동적(psychomotor) 영역에 대한 블룸의 택소노미를 적용한 동사 번역표 개발은 의미 있는 후속 연구가 될 것입니다.

- 음악뿐만 아니라, 미술, 체육, 무용 등 다른 예체능 교과에 이 연구의 방법론을 확장 적용하는 비교 연구도 가능할 것입니다.

출처: Branscome, E. E., & Robinson, E. C. D. (2017). Lost in translation: Bloom’s taxonomy and Webb’s depth of knowledge applied to music standards. Visions of Research in Music Education, 30, Article 4. https://opencommons.uconn.edu/vrme/vol30/iss1/4