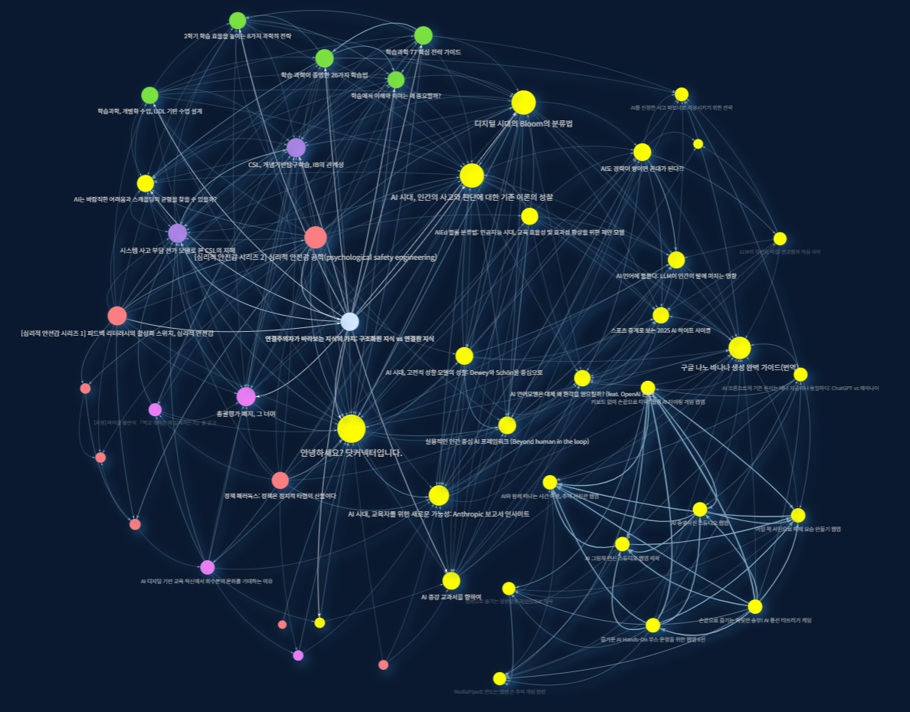

연결주의자가 바라보는 지식의 가치: 구조화된 지식 vs 연결된 지식

우리는 흔히 지식을 잘 정리된 도서관에 비유하곤 합니다. 특정 주제의 책들이 한곳에 모여 있고, 분류 번호에 따라 질서정연하게 꽂혀있는 모습이죠. 이것이 바로 구조화된 지식(Structured Knowledge)의 전형입니다. 하지만 세상의 모든 지식이 도서관처럼 명확하게 분류될 수 있을까요?

오히려 지식은 서로 꼬리를 물고 이어지며 예상치 못한 곳에서 폭발하는, 거대한 신경망이나 복잡한 도시의 골목길과 더 닮지 않았을까요? 이것이 바로 연결된 지식(Connected Knowledge)의 세계입니다. 연결주의자(Connectionist)의 관점에서, 이 두 가지 지식의 차이를 이해하고 ‘연결’의 가치를 탐구하는 것은 세상을 이해하고 지적 성장을 이루는 핵심 열쇠가 될 수 있습니다.

📚 구조화된 지식: 어느 한 논리나 기준점으로 잘 정리된 지도

구조화된 지식은 미리 정의된 형식과 체계에 따라 조직된 지식을 의미합니다. 마치 잘 짜인 데이터베이스나 백과사전처럼, 지식은 명확한 계층(Hierarchy)과 분류(Category)를 가집니다.

- 특징: 예측 가능성, 안정성, 효율성

- 비유: 잘 정리된 파일 캐비닛, 도서관의 도서 분류법(듀이 십진분류법), 조직의 위계질서

- 장점: 특정 정보가 어디에 있는지 안다면 매우 빠르게 찾아낼 수 있습니다. 학습 초기 단계에서 특정 분야의 전체적인 뼈대를 잡는 데 매우 유용합니다.

- 한계: 정해진 틀 안에 갇히기 쉬워 새로운 발견이나 창의적인 아이디어로 이어지기 어렵습니다. 또한, 분류 체계에 맞지 않는 복합적인 지식은 표현하기 어렵다는 단점이 있습니다.

구조화된 지식은 이미 탐험이 끝난 영토를 보여주는 ‘지도’와 같습니다. 길을 잃지 않고 목적지에 효율적으로 도달하게 해주지만, 지도에 없는 새로운 길을 발견하게 하지는 못합니다.

🌐 연결된 지식: 구성해나가는 네트워크

연결된 지식은 개별 지식(노드, Node)들이 어떻게 서로 관계(Link)를 맺고 상호작용하는지에 따라 그 가치와 의미가 결정됩니다. 지식은 고립된 정보가 아니라, 다른 지식과의 연결을 통해 비로소 완성됩니다.

- 특징: 유동성, 맥락 의존성, 창발성(Emergence)

- 비유: 인간의 뇌 속 뉴런 연결망, 거미줄처럼 얽힌 인터넷 하이퍼링크, 서로 다른 길이 만나 새로운 중심지를 만들어내는 도시의 도로망

- 장점: A와 B라는 무관해 보였던 지식이 연결될 때, 이전에는 존재하지 않던 C라는 새로운 인사이트가 탄생합니다. 예상치 못한 ‘아하!’의 순간, 즉 세렌디피티(Serendipity)를 경험할 가능성이 높습니다.

- 한계: 전체적인 구조를 한눈에 파악하기 어렵고, 정보 탐색에 더 많은 시간과 노력이 필요할 수 있습니다. 명확한 정답을 찾는 데는 비효율적일 수 있습니다.

연결된 지식은 미지의 세계를 탐험하기 위한 ‘나침반’과 같습니다. 어디로 튈지 모르지만, 끊임없이 새로운 길과 가능성을 제시하며 우리의 이해를 확장시켜줍니다.

✨ 연결주의자가 ‘연결’에 주목하는 이유

연결주의(Connectivism)는 조지 시멘스(George Siemens)를 중심으로 디지털 환경 속에서 학습을 설명하기 위해 제시된 학습 이론입니다. 연결주의의 핵심 아이디어는 학습을 다양한 교점(node)의 연결로 보는 것이죠. 연결주의자에게 지식의 핵심은 ‘소유’가 아닌 ‘연결’에 있습니다. 얼마나 많이 아는가보다, 흩어진 지식들을 얼마나 유기적으로 엮어 새로운 가치를 만들어내는가가 훨씬 중요합니다. 세상의 모든 것을 알 수는 없지만, 점들을 연결해 세상에 없던 별자리를 그릴 수는 있기 때문입니다.

-

맥락은 곧 의미입니다. ‘사과’라는 단어는 뉴턴과 연결되면 ‘만유인력’이 되고, 스티브 잡스와 연결되면 ‘혁신’이 되며, 백설공주와 연결되면 ‘독’이 됩니다. 이처럼 하나의 지식은 어떤 다른 지식과 연결되느냐에 따라 전혀 다른 의미와 가치를 갖게 됩니다. 연결은 지식에 생명력과 맥락을 불어넣는 행위입니다.

-

창의성은 연결에서 태어납니다. 혁신적인 아이디어는 무(無)에서 창조되는 것이 아닙니다. 기존에 있던, 하지만 서로 무관해 보였던 점(지식과 경험)들을 연결할 때 탄생합니다. 요리사가 예상치 못한 식재료를 조합해 새로운 맛을 창조하듯, 연결주의자는 다양한 분야의 지식을 연결하며 세상에 없던 해결책과 아이디어를 만들어냅니다.

-

지식은 네트워크 그 자체에 존재하기 때문입니다. 현대 사회에서 필요한 모든 지식을 한 개인이 전부 알 수는 없습니다. 진정한 지식은 내 머릿속뿐만 아니라, 내가 연결된 커뮤니티, 내가 구독하는 정보 채널, 나와 생각을 나누는 사람들, 즉 네트워크 전체에 분산되어 존재합니다. 배우고 성장한다는 것은 이 네트워크의 가중치를 더 풍성하게 만들고, 그 속에서 필요한 정보를 효과적으로 탐색하고 기여하는 능력 그 자체입니다.

💡 적용 인사이트

그렇다면 우리는 이 개념을 어떻게 삶과 학습에 적용할 수 있을까요?

-

‘저장’보다 ‘연결’을 목표로 하기 단순히 정보를 스크랩하고 저장하는 데 그치지 마세요. 새로운 정보를 얻었다면, ‘이것은 내가 아는 무엇과 관련이 있을까?’, ‘이 아이디어를 다른 분야에 적용하면 어떨까?’와 같이 스스로에게 질문을 던지며 기존 지식과 의식적으로 연결하는 습관을 들이는 것이 중요합니다.

-

자신만의 지식 네트워크(Second Brain) 구축하기 블로그, 노트 등을 활용하여 지식을 기록하되, 분류에만 얽매이지 말고 태그와 링크를 적극적으로 활용하여 지식 간의 거미줄을 만드세요. 중요한 것은 완벽한 정리가 아니라, 나중에 우연히 발견하고 재결합할 수 있는 연결고리를 많이 만들어두는 것입니다.

-

다양한 점(Dot) 수집하기 연결할 점이 많을수록 더 새롭고 강력한 연결이 만들어집니다. 자신의 전문 분야를 넘어 인문학, 예술, 과학, 기술 등 다양한 분야의 지식을 탐색하세요. 당장은 쓸모없어 보이는 지식들이 미래의 어느 날, 결정적인 문제 해결의 열쇠가 될 수 있습니다.

물론 탄탄한 구조 없이 연결만 외치는 것은 공허할 수 있습니다. 잘 닦인 도로는 새로운 길을 탐험할 체력을 아껴주고, 잘 정리된 지도는 미지의 세계로 떠날 용기를 주니까 말입니다.

결국 최고의 지성은 단단한 구조의 뼈대 위에, 경계 없는 연결의 근육을 키워나가는 것이 아닐까요. 안정적인 지도 위에서 자신만의 나침반으로 새로운 항로를 개척하는 탐험가처럼 말입니다. 진짜 지식의 가치는, 그렇게 세상의 무수한 점들을 이어나가는 연결주의자의 손끝에서 시작됩니다.

이는 저 스스로를 닷커넥터(Dot Connector)라고 부르고 스스로에게 되뇌이는 이유이기도 합니다.

참고문헌

- Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology & Distance Learning, 2(1), 3-10.

- 위키백과. (2018년 11월 1일). 연결주의 (학습이론). https://ko.wikipedia.org/wiki/연결주의_(학습이론)