AI의 가장 큰 교육적 위험은 할루시네이션이 아니다

AI의 가장 큰 교육적 위험은 할루시네이션이 아니다

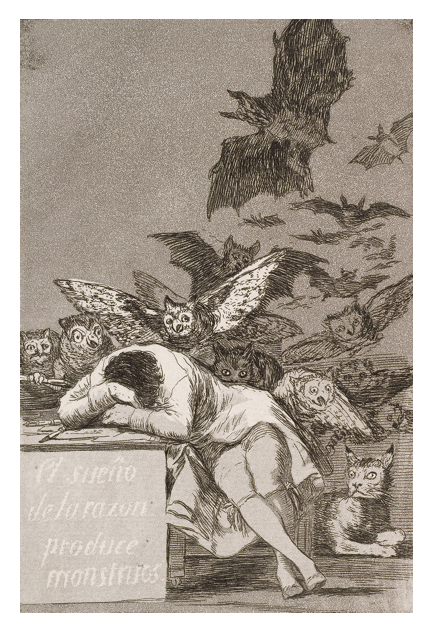

AI의 가장 큰 교육적 위험은 부정확한 정보(환각)가 아니라, 학생을 지적으로 수동적인 상태에 머무르게 하는 ‘기계적 예스맨(mechanical yes-man)’으로서의 역할입니다. 본 연구는 AI를 지적 노동의 대체재가 아닌 ‘재료’로 재정의하고, 학생을 수동적 소비자에서 능동적 주체로 변화시키는 ‘해방적 AI 교육학’을 제안합니다.

1. 연구의 목적

이 연구는 고등 교육 현장에 확산된 대형 언어 모델(LLM), 즉 생성형 AI가 제기하는 근본적인 도전을 탐구합니다. 저자는 AI가 학습자의 지적 자율성을 키우기보다 수동성을 강화하는 기계적 예스맨(mechanical yes-man)이 될 위험이 있다고 경고합니다.

연구의 핵심 목적은 기술 낙관론이나 비관적 규제론의 이분법을 넘어, 프랑스 철학자 자크 랑시에르(Jacques Rancière)의 지적 해방 이론에 뿌리를 둔 해방적 AI 교육학(Emancipatory AI Pedagogy)이라는 새로운 교육 프레임워크를 제안하는 것입니다.

최종 목표는 AI를 지적 노동의 대체재가 아닌 지적 작업을 위한 재료로 재정의하고, 학생들을 수동적 소비자에서 AI의 결과물을 비판적으로 심문하고 검증하는 능동적 주체로 변화시키는 교육 방법을 모색하는 데 있습니다.

2. 연구의 방법

본 연구는 특정 교육 프로그램을 실험한 실증 연구가 아닌, 비판적 이론 분석(Critical Theoretical Analysis)을 기반으로 한 개념 연구입니다.

- 이론적 프레임워크 수립: 자크 랑시에르의 저서 『무지한 스승(The Ignorant Schoolmaster)』에서 핵심 개념을 도출합니다. 교사가 일방적으로 설명하는 해설(explication)이 오히려 학생을 위계질서에 가두고 우둔하게(stultification) 만든다는 비판이 핵심입니다.

- 현상 진단(AI에 이론 적용): AI를 랑시에르가 비판한 해설하는 스승의 기계적 완성판, 즉 기계적 예스맨으로 규정합니다. AI는 인과관계가 결여된 통계적 논리로 마찰 없는 정보 접근을 제공하며 학생들의 비판적 사고 능력을 저하 시키고 고차원적 사고 능력을 길러야 할 지적 노동 과정을 생략하게 만듭니다.

- 대안적 교육학 제안: 이러한 진단을 바탕으로, 저자는 찬성과 반대를 넘어선 대안으로 검증(verification), 숙달(mastery), 공동 탐구(co-inquiry)에 기반한 해방적 교육학을 제안합니다.

- 교육자 역할 재정의: 이 프레임워크 안에서 교육자의 역할은 지식 전달자가 아닌, 학생과 AI의 상호작용에 개입하여 비판적 질문을 던지고 지적 용기를 모델링하는 비판적 개입자(critical interloper)로 재정의됩니다.

3. 주요 발견

- AI의 핵심 위험(The “Mechanical Yes-Man”): 본 연구는 AI의 가장 큰 교육적 위험이 부정확한 정보(환각)가 아니라, 학생을 지적으로 수동적인 상태에 머무르게 하는 ‘기계적 예스맨’으로서의 역할임을 발견했습니다. AI는 인과관계 추론 없이 설득력 있는 답을 제공함으로써 학습자가 지식을 구성하는 고통스러운 지적 노동을 건너뛰게 만듭니다.

- 학습의 역설(The Crisis of Learning): AI의 역설적 상황이 발견되었습니다. 즉, AI는 복잡한 인간의 추론을 모방하도록 훈련되지만, 학생들은 바로 그 추론 능력을 기르는 데 필요한 지적 노력을 회피하기 위해 AI를 사용한다는 모순입니다.

- 검증의 실천적 필수성: AI 시대에 검증(verification)은 단순한 학문적 미덕이 아니라 실천적 필수 행위가 되었습니다. AI는 통계적 상관관계에 기반할 뿐 인과관계를 파악하지 못하므로, AI의 모든 결과물은 학생들에 의해 반드시 비판적으로 심문되고 교차 검증되어야 할 재료일 뿐입니다.

- 무지한 스승 모델의 한계: 저자는 랑시에르의 무지한 스승(자신이 모르는 것을 가르치는 스승) 모델이 AI 교육에는 적용될 수 없다는 중요한 발견을 제시합니다. 교육자가 AI에 대해 의도적 무지(wilful ignorance)를 고수한다면 학생들의 비판적 AI 리터러시 개발을 돕는 역할을 포기하는 것이 됩니다.

- 교육자의 새로운 역할(비판적 개입자): 따라서 교육자는 AI 전문가가 될 필요는 없지만, 학생들과 함께 AI를 탐구하고 그 한계를 시험하는 탐험가가 되어야 합니다. 교육자의 새로운 권위는 지식의 전달이 아닌, 학생과 AI의 상호작용에 끼어들어 날카로운 질문을 던지는 비판적 개입자(critical interloper)로서의 역할에서 나옵니다.

4. 결론 및 시사점

(1) 결론

저자는 AI를 금지하거나 맹목적으로 수용하는 대신, AI를 지적 탐구의 대상으로 삼는 교육학적 전환을 촉구하며 연구를 마무리합니다. 교육의 목적은 AI를 이용해 생각을 대체하는 것이 아니라 확장하는 것이 되어야 하며, 이를 위해 교육자는 학생들에게 지적 용기를 몸소 보여주어야 합니다.

(2) 교육적 시사점

- 교육의 초점 이동: 교육의 초점이 정답 찾기(AI가 잘하는 것)에서 AI의 답을 검증하고 심문하기(인간이 해야 할 일)로 이동해야 합니다. AI의 결과물은 완성된 답이 아니라 비판적 탐구를 위한 재료로 다루어져야 합니다.

- 교사의 숙달 의무: 교사는 더 이상 AI를 외면해서는 안 됩니다. 랑시에르의 모델과 달리, 교사는 AI의 한계와 가능성을 이해하기 위해 AI를 직접 사용하고 숙달할 의무가 있습니다. AI에 무지한 교사는 학생들을 효과적으로 지도할 수 없습니다.

- 새로운 교육자상 정립: 미래의 교사는 지식 해설자가 아니라, 학생과 AI가 상호작용하는 장에 뛰어들어 “왜 그렇게 생각하지?”, “그 정보의 근거는 어디에 있지?”, “AI가 놓치고 있는 것은 무엇일까?”라고 질문을 던지는 비판적 개입자(critical interloper)가 되어야 합니다.

5. 리뷰어의 ADD(+) One: 생각 더하기

(1) 이 연구의 탁월한 점 (강점)

- 정확하고 강력한 메타포: AI의 교육적 위험을 환각(Hallucination)이라는 기술적 문제로 축소하지 않고, 기계적 예스맨(Mechanical Yes-Man) 이라는 교육철학적 메타포로 포착한 점이 탁월합니다. 이는 AI가 학습자의 수동성을 강화한다는 핵심 문제를 정확히 짚어냅니다.

- 깊이 있는 이론적 토대: AI 활용법에 대한 피상적인 논의가 아니라, 랑시에르의 지적 해방, 비에스타의 학습화(learnification), 바루파키스의 기술-봉건주의 등 비판적 교육 이론과 사회 이론을 기반으로 문제의 본질을 깊이 있게 분석했습니다.

- 제3의 길 제시: 전면 금지와 전면 허용이라는 극단적인 이분법을 넘어, ‘검증, 숙달, 공동 탐구’ 라는 구체적이고 실천적인 교육학적 대안을 제시했습니다.

- 교육자 역할의 현실적 재정의: 무지한 스승의 한계를 지적하며, 교육자가 AI에 대해 무지해서는 안 되며 오히려 AI를 탐구하고 질문을 던지는 비판적 개입자가 되어야 한다는 주장은, 현장 교육자들에게 매우 중요하고 현실적인 방향을 제시합니다.

- 메타적 실천: 논문의 마지막에 저자 자신이 Claude Sonnet 4의 도움을 받아 작성했다고 밝힌 점은, AI를 지적 노동의 대체가 아닌 협력적 재료로 사용한다는 본문의 주장을 스스로 실천한 용기 있는 선언입니다.

(2) 교육 현장을 위한 추가 제언

- 검증을 위한 구체적 평가 루브릭 개발: 본문이 강조한 검증(verification)은 매우 중요하지만 추상적입니다. 교육 현장에서 AI의 결과물을 어떻게 검증할지(예: 출처의 신뢰도 교차 확인, 논리적 비약 식별, 인과관계 오류 지적, 숨겨진 편향 분석)를 구체적으로 평가할 수 있는 비판적 AI 리터러시 평가 루브릭의 개발이 시급합니다.

- 교사를 위한 비판적 개입 시뮬레이션 연수: 교사들이 비판적 개입자(critical interloper) 역할을 효과적으로 수행하도록 돕는 교사 연수 프로그램이 필요합니다. 예를 들어, ‘학생이 AI의 그럴듯한 거짓말을 그대로 가져왔을 때, 정답을 알려주지 않고 어떤 질문을 통해 학생 스스로 오류를 발견하게 할 것인가?’와 같은 구체적인 시나리오 기반의 시뮬레이션 훈련이 포함되어야 합니다.

- AI 없이 사유하기의 의도적 훈련: AI의 숙달(mastery) 만큼이나 중요한 것은 AI 없이 사유하는 능력입니다. AI의 마찰 없는 정보 접근에 익숙해진 학생들이 지적 노동 자체를 기피하지 않도록, 의도적으로 AI 사용을 금지하고 정해진 시간 동안 깊이 사색하고 논리를 구성하는 인지적 지구력 훈련을 교육과정에 균형 있게 배치해야 합니다.

6. 추가 탐구 질문

- (평가 방법론): 검증과 숙달을 핵심 역량으로 삼을 때, 학생의 AI 활용 결과물(산출물)뿐만 아니라 그 ‘과정’을 어떻게 공정하게 평가할 수 있을까요? 학생이 AI의 답변을 단순히 복사했는지, 아니면 비판적으로 개입하여 개선했는지를 구별할 수 있는 실질적인 평가 방법론에는 무엇이 있을까?

- (접근의 형평성): 숙달은 고성능 유료 AI 모델(본문에서 사용한 Claude Sonnet 4 등) 에 접근할 수 있는 학생에게 절대적으로 유리합니다. 이러한 접근성의 차이가 교실 내에서 새로운 AI 격차를 만들고 기술-봉건주의(technofeudalism)를 심화시킬 때, 랑시에르가 전제한 지성의 평등(equality of intelligence) 은 어떻게 유지될 수 있을까?

- (교육자의 수용성): 비판적 개입자라는 새로운 역할은 교육자에게 AI를 직접 탐구하고 새로운 교수법을 개발해야 하는 상당한 추가 노동을 요구합니다. 이미 과중한 업무에 시달리는 교육자들이 이러한 변화에 저항하며 의도적 무지를 선택할 때, 이들을 실질적으로 지원하고 동기를 부여할 제도적 방안은 무엇일까?

출처: Rocco, L. (2025). The Mechanical Yes-Man: Emancipatory AI Pedagogy in Higher Education. Concreta, (26).