AI 천재 시대, 교사와 학교의 권위는 어디에서 오는가?

최근 토론토 대학의 아자이 아그라왈, 조슈아 갠스, 아비 골드파브 교수가 발표한 <주문형 천재: 변혁적 인공지능의 가치> 라는 논문은 AI 시대에 우리가 마주할 미래를 경제학적 모델을 통해 냉철하게 예측하며 교육계에도 중요한 질문을 던지고 있습니다.

이 논문은 단순히 AI가 일자리를 대체한다는 흔한 예측을 넘어, 지식 노동의 본질이 어떻게 변하고 인간의 역할이 어디로 재배치되는지를 구체적으로 보여줍니다.

오늘은 이 논문의 핵심적인 통찰을 살펴보고, 이를 바탕으로 우리 교육이 나아가야 할 방향에 대해 함께 고민해보면 어떨까 합니다.

1. ‘일반 노동자’와 ‘천재’의 세상

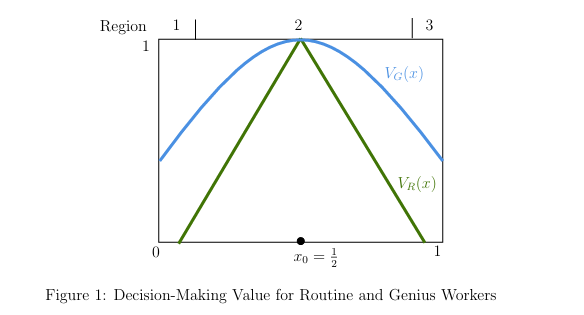

본 연구는 지식 노동자를 두 가지 유형으로 단순화하여 설명합니다.

🧑💼 일반 노동자 (Routine Workers)

이들은 기존에 존재하는 지식을 적용하여 문제를 해결합니다. 의학 지식을 바탕으로 환자를 진단하는 의사, 판례를 분석하는 변호사처럼, 이들은 알려진 지식의 경계 안에서 활동합니다. 하지만 알려진 지식에서 멀어질수록, 즉 문제가 더 불확실하고 생소해질수록 그들의 가치는 급격히 떨어집니다.

🧑🔬 천재 노동자 (Genius Workers)

이들은 기존 지식을 적용하는 것을 넘어, 새로운 지식을 창출합니다. 아무도 해결하지 못한 문제에 대한 해법을 내놓거나, 새로운 이론을 정립하는 과학자처럼 경계를 넓히는 역할을 합니다. 하지만 이들에게도 비용이 따릅니다. 알려진 지식에서 멀리 떨어진 문제를 풀수록 더 많은 시간과 노력이 필요합니다.

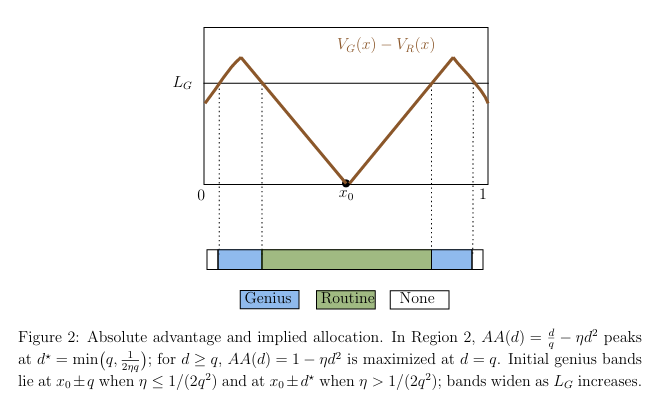

AI가 등장하기 전까지, 인간 사회는 소수의 ‘천재’와 다수의 ‘일반 노동자’로 구성되어 있었습니다. 희소한 인간 천재들은 완전히 새로운 영역보다는, 일반 노동자들이 해결하기에는 너무 어렵지만 그렇다고 완전히 미지의 영역은 아닌 ‘지식의 경계’에서 가장 큰 가치를 발휘했습니다.

2. AI 천재의 등장, 뒤바뀌는 지형도

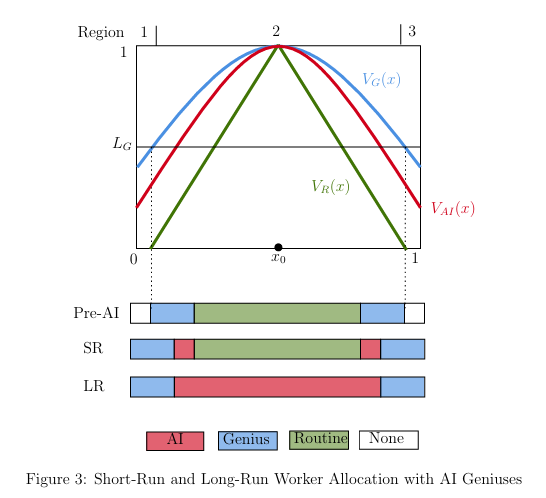

본 연구의 핵심은 바로 여기에 ‘AI 천재’가 등장하면서 벌어지는 변화입니다. 이 AI 천재는 인간 천재와 유사한 능력을 가졌지만, 결정적인 차이점이 있습니다. 바로 희소하지 않고 거의 무한하게 공급될 수 있다는 것입니다. 논문의 표현대로 Genius on demand, 대량 생산이 가능한 주문형 천재인 셈입니다. 이로 인해 어떤 일이 벌어질까요?

-

단기적 변화: 풍부한 AI 천재들이 기존에 인간 천재들이 맡았던 ‘지식의 경계’ 영역 문제들을 순식간에 해결하기 시작합니다. 그렇다면 소수의 인간 천재들은 어디로 갈까요? 그들은 AI조차 아직 해결하지 못하는, 가장 멀고, 가장 새롭고, 가장 창의적인 ‘최전선(Frontier)’의 문제로 밀려나게 됩니다. AI에 비해 가진 미세한 비교 우위가 가장 극대화되는 영역으로 말이죠.

-

장기적 변화: AI 천재의 효율성이 계속 발전하면, 이들은 ‘천재’의 영역뿐만 아니라 ‘일반 노동자’의 영역까지 잠식합니다. 결국 기존 지식을 적용하는 대부분의 ‘루틴한’ 지식 노동은 AI에 의해 완전히 대체될 수 있습니다. 미래의 지식 노동 시장은 대부분의 문제를 해결하는 풍부한 AI 천재들과, 그 누구도 가보지 않은 길을 탐험하는 극소수의 인간 천재들로 재편될 수 있다는 것이 이 모델의 예측입니다.

3. 인간은 어디에 서야 할까?

이 연구의 결론은 단순한 경제 모델을 넘어, 인간의 본질과 역할에 대한 근본적인 질문을 던집니다. 이것은 결국 ‘인간의 재배치’에 관한 문제입니다. AI가 기존의 지식과 그 주변부를 모두 장악한다면, 인간의 고유한 가치는 어디에서 찾아야 할까요?

연구에서는 그 답이 최전선에서의 탐험에 있다고 암시합니다. 안정적이었던 전문가의 중간 지대는 사라지고, 인간은 끊임없이 새로운 지식을 개척하는 선구자가 되어야만 가치를 인정받는 시대가 올 수 있습니다. 이것은 단순히 직업의 변화를 넘어, 지적인 존재로서 인간이 기여하는 방식 자체가 변한다는 것을 의미합니다.

여기서 던질 수 있는 질문은 다음과 같습니다.

- 우리 모두가 과연 그런 선구자가 될 수 있을까요?

- 사회의 지적인 노동 대부분이 자동화될 때, 인간다움이란 무엇으로 정의될 수 있을까요?

- 인간은 AI 천재에게 순순히 교체당해야만 하는 걸까요? 재배치에 뾰족한 수는 없을까요?

4. 앞으로 교사와 학교의 권위는 어디에서 올까?

이러한 변화는 교육 현장의 근간을 뒤흔듭니다. AI가 학생들의 질문에 더 빠르고 정확하게 답할 수 있다면, 지식 전달자로서 교사의 권위는 자연스럽게 약해질 수밖에 없습니다. 학교 또한 지식을 독점적으로 제공하는 기관으로서의 위상을 완전히(Completely) 잃게 됩니다.

그렇다면 미래의 교사와 학교는 어디에서 새로운 권위를 찾아야 할까요?

그 권위는 ‘무엇을 아는가’가 아니라 ‘어떻게 배우도록 이끄는가’에서 생겨날 것입니다.

교사는 지식의 양으로 학생을 압도하는 ‘무대 위의 현자(Sage on the Stage)’가 아니라, 학생 개개인의 학습 여정을 설계하고 동기를 부여하며 함께 탐험하는 ‘옆 자리의 안내자(Guide on the Side)’로서 권위를 갖게 됩니다. 교사는 정답을 알려주는 대신, 좋은 질문을 던지도록 돕고, 학생들이 AI라는 강력한 도구를 윤리적이고 창의적으로 사용하도록 이끌며, 협력과 토론, 실패와 성찰의 과정을 촉진하는 역할을 맡게 될 것입니다. 즉, 교사의 권위는 지식이 아닌, 관계와 신뢰, 그리고 학습 과정의 설계 능력에서 비롯됩니다.

학교는 더 이상 지식을 일방적으로 주입하는 공간이 아니라, 학생들이 함께 모여 사회적 상호작용을 배우고, 공동의 프로젝트를 통해 복잡한 실제 문제를 해결하는 ‘안전한 실험 공동체’로서 권위를 갖게 됩니다. AI가 제공할 수 없는 인간적인 연결과 협업의 경험, 다양한 가치가 충돌하고 조율되는 과정을 배우는 사회화의 장(場)으로서 학교의 중요성은 오히려 더욱 커질 것입니다.

5. 그렇다면 무엇을 준비해야 할까?

이러한 예측은 우리 교육 시스템에 대한 전면적인 재검토를 요구합니다. 본 연구의 모델에 따르면, 기존 지식을 암기하고 정해진 절차에 따라 적용하는 능력, 즉 ‘일반 노동자’의 역량은 가장 먼저 가치를 잃게 됩니다. 안타깝게도 이는 현재 우리 교육이 가장 집중하고 있는 부분이기도 합니다.

우리는 아이들이 다가올 미래에 도태되지 않도록, 다음과 같은 ‘최전선(Frontier)’의 역량을 키워주는 교육으로 전환할 필요가 있습니다.

-

정답이 아닌 ‘질문’을 가르치기 세상에 없던 질문, AI조차 아직 묻지 못하는 질문을 던지는 능력이 인간 고유의 경쟁력이 될 것입니다.

-

경계를 넘나드는 융합적 사고 기르기 AI가 특정 분야의 깊이를 파고든다면, 인간은 서로 다른 분야를 연결하여 새로운 지식의 영역을 창조하는 역할을 해야 합니다. 구조화된 지식이 아니라 연결된 지식이 더욱 가치있게 됩니다.

-

철학과 윤리, 비판적 사고 기르기 단순히 주어진 문제를 푸는 것을 넘어, 어떤 문제를 풀어야 하는지, 그 기술이 인류에 어떤 영향을 미칠지 판단하는 능력은 기계가 대체하기 어려운 인간의 영역으로 남을 것입니다.

-

끊임없이 배우고 적응하는 핵심 능력 기르기 AI에 의해 ‘알려진 지식’의 경계는 실시간으로 확장될 것입니다. 인간은 그 변화의 속도에 맞춰 끊임없이 배우고 자신을 재창조할 수 있어야 합니다. 재창조라는 것이 말마따나 항상 거창한 것을 의미하지만은 않습니다. 기존의 알려진 지식에서 자신의 한방울을 떨어뜨리는 것, 거인의 어깨에 올라타 자신의 사고와 경험을 더하여 반 뼘 더 위로 올라가는 것도 재창조입니다.

결국 AI 시대의 교육은 AI와 경쟁하는 법을 가르치는 것이 아니라, AI가 정의하는 새로운 지식의 최전선에서 인간 고유의 지성을 어떻게 꽃피울 것인가를 가르치는 것이 되어야 합니다. 앞으로 우리 아이들에게 ‘똑똑한 사람’이 아니라 ‘미지의 세계를 두려워하지 않는 용감한 개척자가 되어라’는 말이 미덕이 될 이유가 바로 여기에 있습니다.

출처

- Agrawal, A., Gans, J. S., & Goldfarb, A. (2025). Genius on demand: The value of transformative artificial intelligence. Unpublished manuscript, Rotman School of Management, University of Toronto.

- Paper Link