디지털 시대의 Bloom의 분류법

1. Bloom의 분류법의 효용

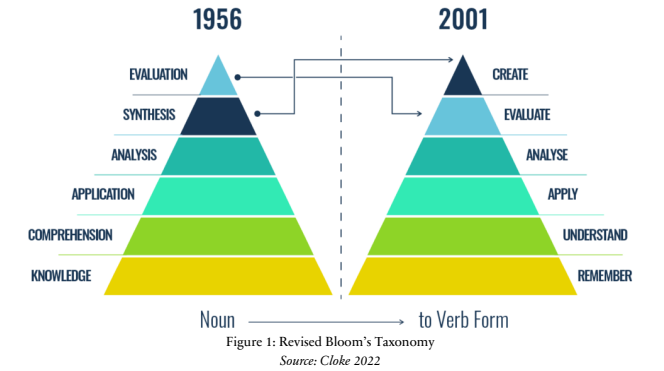

Bloom의 분류법은 1956년에 Benjamin Bloom에 의해 처음 제안된 이후, 교육 목표를 체계화하는 데 있어 가장 널리 알려진 계층적 프레임워크 중 하나로 자리 잡았습니다. 2001년에 개정된 버전에서는 기존의 명사형 범주가 동사형으로 바뀌어 학습을 보다 능동적인 과정으로 강조하게 되었습니다.

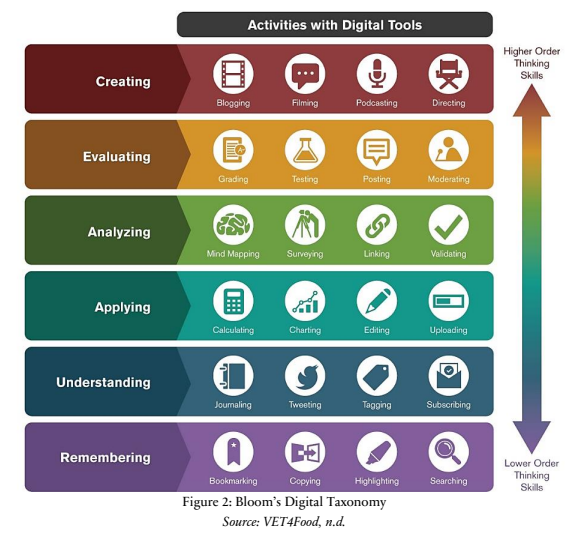

이 분류법은 인지 과정을 복잡성과 특수성에 따라 계층적으로 분류하며, 크게 ‘저차원적 사고 기술(Lower-Order Thinking Skills)’과 ‘고차원적 사고 기술(Higher-Order Thinking Skills)’로 나뉩니다. 저차원적 사고 기술에는 ‘기억하기(Remembering)’, ‘이해하기(Understanding)’, ‘적용하기(Applying)’가 포함되며, 고차원적 사고 기술에는 ‘분석하기(Analyzing)’, ‘평가하기(Evaluating)’, ‘창조하기(Creating)’가 포함됩니다.

이 분류법의 주된 목적은 교육자들이 명확하고 측정 가능한 학습 목표를 설정하고, 그에 맞는 교수 전략을 설계하며, 효과적인 평가 도구를 개발하도록 돕는 것입니다. 예를 들어, ‘기억하기’ 수준의 목표는 특정 사실을 회상하는 것이고(예: “약물 정보의 다섯 가지 출처를 나열하시오”), ‘평가하기’ 수준의 목표는 기준에 근거하여 판단을 내리는 것입니다(예: “임상 연구의 타당성을 비판적으로 평가하시오”). 또한 이 분류법은 인지적(cognitive) 영역 외에도 정서적(affective) 영역과 심리운동적(psychomotor) 영역을 포함하여 전인적 학습을 포괄하고자 했습니다.

이러한 체계적인 구조는 교육 과정 설계부터 개별 수업 계획에 이르기까지 교육의 전반적인 과정에서 일관성과 명확성을 제공하는 중요한 도구로 기능해 왔습니다.

2. 비판과 개념적 한계

Bloom의 분류법은 그 영향력만큼이나 많은 비판에 직면해 왔습니다. 가장 근본적인 비판은 이 분류법이 학습에 대한 잘못된 비전을 제시한다는 점입니다. 즉, 학습을 엄격하고 선형적인 계층 구조로 묘사함으로써 인지 과정의 복잡성을 지나치게 단순화한다는 것입니다.

실제 학습 과정은 피라미드를 한 단계씩 순차적으로 올라가는 방식이 아닙니다. 오히려 많은 경우, 우리는 지식을 적용하고 무언가를 창조하는 과정을 통해 이해를 구축합니다. 예를 들어, 학생들은 프로젝트를 수행하며(창조하기), 그 과정에서 필요한 정보를 찾고(기억하기), 개념을 탐구하며(이해하기), 결과물을 분석하고(분석하기) 수정하는 비선형적이고 통합적인 과정을 거칩니다. 분류법의 계층적 구조는 이러한 역동적이고 통합적인 학습 과정을 정확하게 반영하지 못하고, 오히려 교육자들이 학습 활동을 비현실적인 순서로 구성하도록 유도할 수 있다는 비판이 제기됩니다.

또 다른 중요한 비판은 교육자 Doug Lemov에 의해 제기되었습니다. 그는 피라미드 구조가 ‘기억하기’와 같은 기초 지식을 계층의 가장 낮은 곳에 위치시킴으로써, 이를 덜 중요하고 피해야 할 ‘저차원적’ 기술로 여기게 만드는 경향이 있다고 지적합니다. Bloom의 원래 의도는 기초 지식이 상위 기술의 ‘토대’가 된다는 것이었지만, 실제 교육 현장에서는 종종 그 중요성이 평가절하된다는 것입니다. 이러한 경향은 특히 지식 격차를 겪고 있는 저소득층 학생들에게 심각한 문제를 야기할 수 있습니다. 사실과 증거에 대한 지식 없이는 분석이나 평가와 같은 고차원적 사고가 불가능하기 때문입니다. 따라서 기초 지식의 가치를 경시하게 만드는 분류법의 구조는 교육적 형평성 측면에서도 문제가 될 수 있습니다.

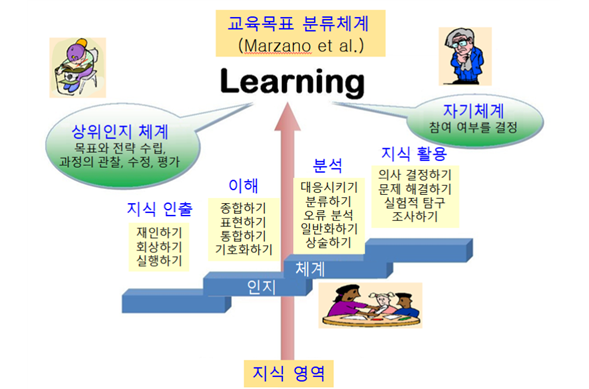

이러한 비판에 대한 중요한 대안으로 교육 연구가 로버트 마르자노(Robert Marzano)가 제시한 ‘새로운 교육 목표 분류법(A New Taxonomy of Educational Objectives)을 들 수 있습니다. 마르자노의 모델은 블룸의 분류법이 가진 단점을 보완하기 위해 개발되었으며, 학습에 영향을 미치는 더 넓은 범위의 요소를 통합한 보다 연구 기반의 이론을 제공합니다. 마르자노 분류법의 핵심은 학습을 단순히 인지적 과정으로만 보지 않는다는 점입니다. 이 모델은 세 가지 주요 시스템, 즉 자기 시스템(Self-System), 메타인지 시스템(Metacognitive System), 인지 시스템(Cognitive System)과 지식 영역(Knowledge Domain)으로 구성됩니다.

가장 큰 차이점은 학습 과정의 시작점에 있습니다. 블룸의 분류법이 인지적 기술의 최하위 단계에서 시작하는 반면, 마르자노의 모델은 ‘자기 시스템’에서 시작합니다. 자기 시스템은 학습자가 새로운 과제에 참여할지 여부를 결정하는 동기 부여의 관문 역할을 합니다. 여기에는 과제의 중요성에 대한 믿음, 자신의 능력에 대한 믿음(자기 효능감), 그리고 과제와 관련된 감정 등이 포함됩니다.

학습자가 과제를 수행하기로 결정하면, ‘메타인지 시스템’이 작동하여 학습 목표를 설정하고, 진행 상황을 점검하며, 학습 전략을 조절합니다. 이는 블룸의 수정된 분류법에서 메타인지가 수동적인 지식의 한 유형으로 취급되는 것과 달리, 학습을 능동적으로 통제하는 역할을 부여한 것입니다. 마지막으로, ‘인지 시스템’은 지식의 검색, 이해, 분석, 활용과 같은 실제적인 정보 처리 과정을 담당하며, 이는 블룸의 분류법과 유사한 측면을 가집니다.

결론적으로, 마르자노의 분류법은 엄격한 상향식 계층 구조를 따르는 블룸의 모델과 달리, 동기 부여와 자기 조절이 인지 활동을 이끄는 하향식 정보 흐름을 포함하는 보다 역동적인 학습 모델을 제시합니다. 이는 학습이 단순한 인지 기술의 축적이 아니라, 학습자의 동기, 목표, 그리고 전략이 복합적으로 작용하는 과정이라는 점을 보여주며 블룸의 분류법이 가진 핵심적인 한계에 대한 설득력 있는 대안을 제공합니다.

3. AI를 통한 현대적 적용과 재해석

인공지능 교육(AIEd)의 발전은 Bloom의 분류법을 새롭게 조명하고 있습니다. 현재 많은 AI 교육 도구들이 분류법의 각 단계에 맞춰 개발되고 있으며, 이는 분류법의 구조를 강화하는 동시에 그 한계를 드러내는 역설적인 상황을 만들고 있습니다.

각 단계별 AI 지원

- 기억하기: 간격 반복 알고리즘을 활용하는 AI 플래시카드 앱(예: Anki, Quizlet)은 정보의 장기 기억 전환을 최적화합니다.

- 이해하기: AI 챗봇이나 대화형 튜토리얼은 학생이 자신의 언어로 개념을 요약하거나 설명하도록 유도하여 이해도를 심화시킵니다.

- 적용하기: 가상 실험실이나 시뮬레이션(예: Labster)은 학생들이 안전한 환경에서 이론을 실제 상황에 적용해 볼 기회를 제공합니다.

- 분석하기: AI 기반 데이터 분석 도구(예: Tableau, Google Sheets)는 학생들이 복잡한 데이터셋에서 패턴과 관계를 발견하도록 도와 분석 능력을 향상시킵니다.

- 평가하기: 동료 평가 플랫폼이나 AI 기반 작문 분석 도구(예: Turnitin)는 학생들이 비판적 판단 기준을 개발하고 적용하도록 돕습니다.

- 창조하기: 생성형 AI 도구는 학생들이 코딩, 작문, 멀티미디어 콘텐츠 제작 등 다양한 창작 활동을 수행하는 데 직접적인 도움을 줍니다.

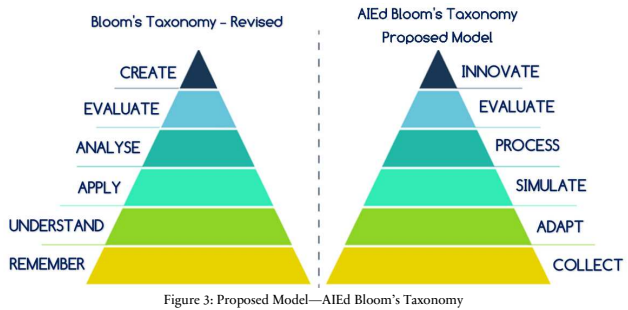

이러한 AI 도구의 등장은 ‘AIEd Bloom’s Taxonomy’와 같은 새로운 모델의 제안으로 이어졌습니다. 이 모델들은 ‘수집(Collect)’, ‘적응(Adapt)’, ‘시뮬레이션(Simulate)’, ‘처리(Process)’, ‘평가(Evaluate)’, ‘혁신(Innovate)’과 같은 새로운 단계를 포함하여 디지털 시대에 맞는 학습 활동을 반영하고자 합니다.

그러나 이러한 AI의 적용은 근본적인 긴장 관계를 드러냅니다. 한편으로 AI는 분류법의 각 단계를 지원하는 구체적인 기술을 제공함으로써 교육 과정 설계자에게 이 모델을 더욱 실용적으로 만들어 줍니다. 다른 한편으로, 생성형 AI의 등장은 분류법의 선형적 가정을 정면으로 반박합니다. 학생은 이제 생성형 AI를 사용하여 초안을 먼저 ‘창조’한 다음, 그 결과물을 바탕으로 주장을 ‘분석’하고 개념을 ‘이해’할 수 있습니다. 이는 피라미드의 계층 구조를 완전히 뒤집는 학습 경로입니다. 이처럼 AI는 Bloom의 분류법의 실용성을 높이는 동시에 그 핵심적인 이론적 결함을 그 어느 때보다 명확하게 노출시키는 양날의 검으로 작용하고 있습니다.

더 나아가, 현재 AIEd 애플리케이션의 대부분이 인지적 영역에 집중되어 있다는 점은 중요한 한계를 시사합니다. 정서적 영역(가치, 태도)과 심리운동적 영역(신체 기술)은 현재의 AI-Bloom 프레임워크에서 거의 다루어지지 않고 있습니다. 이는 AI를 활용한 교육이 측정 가능한 인지 능력의 발달에 편중될 수 있으며, 감성 지능이나 신체적 역량과 같은 다른 중요한 인간 능력의 발달을 소홀히 할 수 있다는 우려를 낳습니다. 따라서 Bloom의 분류법에 기반한 AI 교육 시스템을 설계할 때는 이러한 불균형을 인식하고, 전인적 발달을 지원할 수 있는 방안을 모색해야 할 것입니다.

이러한 한계는 블룸의 분류법에 대한 대안으로 제시된 마르자노의 모델이 AI 시대에 왜 더 적합한 프레임워크를 제공할 수 있는지를 명확히 보여줍니다. 앞서 논의했듯이, 마르자노의 모델은 학습 과정의 시작점으로 인지 능력이 아닌 ‘자기 시스템(Self-System)’을 설정합니다. 이는 학습자의 동기, 자기 효능감, 그리고 감정적 반응이 학습 참여를 결정하는 핵심 요소임을 강조합니다. 현재 대부분의 AIEd 도구가 블룸의 인지적 영역에만 집중하고 정서적 영역을 간과하는 경향이 있다는 점을 고려할 때, 마르자노의 프레임워크는 학습자의 동기 부여와 정서적 상태를 먼저 고려하고 지원하는 AI 시스템을 설계해야 한다는 중요한 방향을 제시합니다.

더 나아가, 마르자노는 ‘메타인지 시스템’을 학습 목표를 설정하고 전략을 조절하는 능동적인 통제 시스템으로 간주합니다. 이는 블룸의 수정된 분류법에서 메타인지가 단순히 지식의 한 유형으로 취급되는 것과 대조됩니다. 따라서 마르자노의 모델에 기반한 AI 튜터는 단순히 인지적 과제를 해결하는 도구를 넘어, 학생이 스스로 학습 목표를 설정하고 진행 상황을 점검하도록 돕는 ‘메타인지적 파트너’로서 기능할 수 있습니다. 이는 AI가 학습자의 고차원적 사고 능력을 저해하는 것이 아니라 오히려 촉진하는 방향으로 설계되어야 한다는 현대 교육의 요구와도 일치합니다.

참고문헌

- 이찬승. (2022년 2월 10일). 학습과학의 이해와 적용(24) - <원리 23> 효과적인 학습은 ‘지식’과 3가지 ‘사고 시스템’, <자기 시스템, 상위인지 시스템, 인지 시스템>의 상호 작용에 달렸다. 교육을바꾸는사람들. https://21erick.org/column/7703/

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of educational objectives. Longman.

- Bloom, B. S. (Ed.). (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. David McKay.

- Irvine, J. (2018). A comparison of revised Bloom and Marzano’s new taxonomy of learning. Research in Higher Education Journal, 33.

- Marzano, R. J. (2000). Designing a new taxonomy of educational objectives. Corwin Press.

- Marzano, R. J., & Kendall, J. S. (2007). The new taxonomy of educational objectives (2nd ed.). Corwin Press.

- Mehta, J. (2018, March 21). Opinion: Here’s what’s wrong with Bloom’s taxonomy: A deeper learning perspective. Education Week.

- Mmoud, M., & Shaqour, A. (2024). AIed Bloom’s Taxonomy: A Proposed Model for Enhancing Educational Efficiency and Effectiveness in the Artificial Intelligence Era. The International Journal of Technologies in Learning, 31(2), 111–128. https://doi.org/10.18848/2327-0144/CGP/v31i02/111-128