AI의 기본 문화와 우리 교실의 문화적 거리

AI의 기본 문화와 우리 교실의 문화적 거리

생성형 AI가 우리 교실에 들어올 때, 과연 우리 문화와 학생들의 현실을 얼마나 이해하고 있을까요? Xiao 등(2025)의 연구는 AI의 미국 중심적 ‘기본 문화’와 전 세계 다양한 교육 현장의 요구 사이의 간극을 ‘문화적 거리(Cultural Distance)‘라는 새로운 개념으로 조명합니다. 남아공, 대만, 미국 교사들의 생생한 목소리를 통해, AI 시대 교육의 공평성을 위한 중요한 질문을 던집니다.

🎯 1. 연구의 목적

본 연구는 전 세계 K-12 교사들이 일상적인 교수 활동에서 GenAI를 어떻게 활용하며, AI가 가진 ‘기본 문화’와 그들이 속한 ‘지역적 교실’의 요구 사이에서 발생하는 불일치를 어떻게 경험하고 극복하는지 이해하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 ‘문화적 거리’ 라는 분석적 틀을 개발하고, 이를 통해 AI 설계자, 정책 입안자, 교육자들에게 보다 공평하고 문화적으로 대응적인 AI 도구를 만들기 위한 시사점을 제공하고자 합니다.

🔬 2. 연구의 방법 및 접근

- 참가자: 남아프리카공화국, 대만, 미국에서 각각 10명씩, 총 30명의 K-12 교사를 대상으로 심층 인터뷰를 진행했습니다.

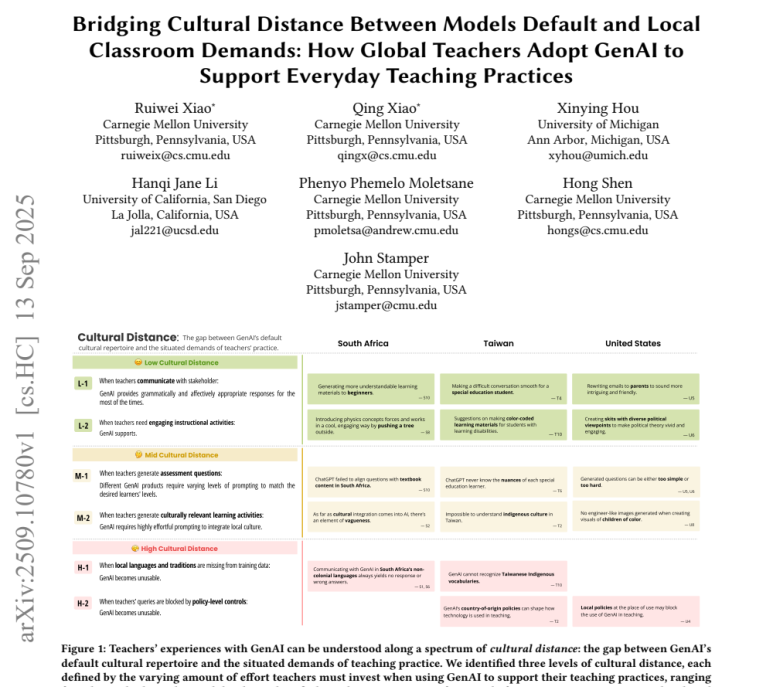

- ‘문화적 거리’ 프레임워크: 인터뷰 데이터를 귀납적으로 분석하여, 교사들이 GenAI를 사용할 때 투입해야 하는 노력의 정도에 따라 ‘문화적 거리’를 3단계(낮음, 중간, 높음)로 구분하는 프레임워크를 구축했습니다.

- 데이터 분석: 교사들의 실제 GenAI 사용 사례, 그 과정에서 겪는 어려움, 그리고 AI의 결과물을 교실에 맞게 수정하기 위한 구체적인 전략들을 질적으로 분석했습니다.

📊 3. 주요 발견: 문화적 거리의 3단계

교사들이 GenAI를 활용할 때 겪는 경험은 AI의 기본값과 교실의 요구가 얼마나 일치하는지에 따라 세 가지 수준으로 나뉩니다.

(1) 낮음 (Low Cultural Distance)

- 언제: 학부모/학생과의 소통, 일반적인 수업 참여 활동 아이디어 구상 등

- 양상: GenAI의 결과물이 교사의 요구와 거의 일치하여, 최소한의 수정만으로도 기대 이상의 효과를 얻습니다. AI의 보편적인 강점(유창한 작문, 창의적인 아이디어)이 교사의 요구와 잘 맞아떨어지는 경우입니다.

- 예시: 대만 교사가 학부모와의 어려운 대화를 순조롭게 진행하도록 돕거나(T4), 미국 교사가 재미있는 역할극 대본을 만드는 데(U6) 활용.

(2) 중간 (Mid Cultural Distance)

- 언제: 학생 수준에 맞는 평가 문항 제작, 지역 문화와 관련된 수업 활동 설계 등

- 양상: AI가 유용한 초안을 제공하지만, 학생의 수준, 지역 커리큘럼, 문화적 뉘앙스와는 맞지 않아 상당한 수정 노력이 필요합니다. 교사는 정교한 프롬프팅, 직접적인 내용 수정 등 ‘문화적 노동’을 투입해야 합니다.

- 예시: 남아공 교사가 셰익스피어의 주제를 줄루족의 결혼 문화와 연결하여 수업 자료를 재창조하는 경우(S2).

(3) 높음 (High Cultural Distance)

- 언제: 소수 민족 언어(토착어) 사용, 지역 정책 및 규제로 인한 접근 차단 등

- 양상: 교사가 아무리 노력해도 AI가 유용한 결과물을 전혀 내놓지 못하거나 접근 자체가 막히는 경우입니다. 이는 AI 학습 데이터의 편향 또는 정책적 통제가 원인입니다.

- 예시: 남아공 교사가 현지 언어인 ‘세페디(Sepedi)’로 질문했을 때 AI가 부정확한 답변을 내놓거나(S1), 대만 교사가 특정 AI 사용 시 대만 관련 질문이 차단되는 경험(T2).

💡 4. 결론 및 시사점

‘문화적 거리’ 개념은 GenAI의 보편성과 교육 현장의 특수성 사이의 긴장을 이해하는 중요한 렌즈를 제공합니다. AI 정렬(Alignment) 문제는 단순히 윤리나 안전을 넘어, ‘문화적 적합성’ 이라는 핵심 차원을 포함해야 합니다.

- 설계자에게: 다양한 문화권의 사용자들이 결과물을 쉽게 현지화할 수 있도록 돕는 기능을 고민해야 하며, 소수 언어 및 문화 데이터셋에 대한 투자가 시급합니다.

- 정책 입안자에게: AI 기술 접근에 대한 지역적 규제가 교육 기회를 어떻게 제한하는지 인식하고, 지역 언어와 문화가 반영된 AI 개발을 지원해야 합니다.

- 교육자에게: 자신이 AI를 사용하며 들이는 ‘보이지 않는 문화적 노동’을 인식하고, 동료 교사들과 경험을 공유하며 공동의 해결책을 모색할 필요가 있습니다.

✨ 5. 리뷰어의 생각 더하기 (ADD+ One)

(1) 이 연구의 탁월한 점 (강점)

- 시의성 있고 독창적인 개념 제시: ‘문화적 거리’라는 직관적이면서도 분석적인 개념을 통해, AI의 문화적 편향 문제를 구체적이고 다층적으로 분석할 수 있는 새로운 틀을 제공했습니다.

- 글로벌 비교 연구: 세 개의 다른 대륙, 다른 문화권의 교사들을 직접 인터뷰함으로써 이론을 실제 데이터에 깊이 뿌리내리게 했고, 연구의 설득력을 높였습니다.

- 실용적이고 균형 잡힌 시사점: ‘낮음-중간-높음’이라는 스펙트럼을 통해 구체적인 문제 상황과 해결 방향을 제시하여 AI 개발자와 사용자 모두에게 실질적인 도움을 줍니다.

(2) 현장을 위한 추가 제언

- ‘문화적 프롬프트 엔지니어링’의 필요성: 교사들은 이미 자신도 모르게 ‘문화적 프롬프트 엔지니어’ 역할을 하고 있습니다. 다양한 문화적 배경을 가진 교사들이 자신의 AI 활용 노하우(문화적 간극을 메우는 프롬프트 작성법)를 공유하고 발전시킬 수 있는 커뮤니티나 플랫폼이 필요합니다.

- AI의 ‘문화적 자기소개’ 기능: AI가 대화를 시작할 때, “저는 주로 북미권 영어 데이터를 기반으로 학습했으며, 특정 문화나 지역 정보는 부족할 수 있습니다”와 같이 자신의 학습 배경과 한계를 먼저 밝히는 ‘문화적 자기소개’ 기능을 도입할 것을 제안합니다.

- 교사 양성 과정의 변화: 미래 교사들은 글로벌 기술을 자신의 교육 현장에 맞게 ‘문화적으로 번역하고 재구성’하는 역량을 갖추어야 하며, 교사 양성 과정에 이러한 내용이 포함되어야 합니다.

❓ 6. 추가 탐구 질문

- 교육 분야를 넘어, 의료, 법률, 예술 등 다른 전문 분야에서 ‘문화적 거리’는 어떻게 나타나며, 각 분야의 전문가들은 이를 어떻게 극복하고 있는가?

- 사용자가 AI의 ‘문화적 거리’를 좁히기 위해 수정한 데이터를 다시 AI 모델 학습에 반영하여, AI가 점진적으로 문화적 다양성을 학습하게 만드는 참여적 시스템을 구축할 수 있을까?

- ‘높은 문화적 거리’를 경험한 사용자들이 AI 사용을 포기하는 대신, 오히려 이를 계기로 자신들의 언어와 문화를 디지털화하고 아카이빙하려는 움직임으로 이어질 가능성은 없을까?

출처: Xiao, R., Xiao, Q., Hou, X., Li, H. J., Moletsane, P. P., Shen, H., & Stamper, J. (2025). Bridging cultural distance between models default and local classroom demands: How global teachers adopt GenAl to support everyday teaching practices. arXiv preprint arXiv:2509.10780.